PREHISTORIA

La comarca de Benavente es un conjunto de valles formados por ríos que bajan de la Cordillera Cantábrica y Sanabria, lo que ha favorecido la ocupación de sus riberas desde la Prehistoria. Hay numerosos vestigios en los pueblos vecinos de Sitrama, como los dólmenes neolíticos de Granucillo y Brime de Urz y el yacimiento calcolítico de Las Peñas, en Quiruelas. En este último, sobre una terraza desde la que se domina el Tera, se han descubierto restos de un poblado del 2.700 a.C. dedicado a la agricultura, la caza y la fabricación de joyas de variscita que se intercambiaban con los asentamientos vecinos. El poblado está en el borde de Sitramina, en el extremo oriental de Sitrama, donde hay indicios de que existe otro yacimiento que aún no ha sido excavado. Así que un viejo dicho del pueblo, en Sitramina nació Sitrama, tiene trazas de ser verdad. Su mismo nombre (la pequeña Sitrama) indica que antaño fue un lugar habitado: de hecho, en varios mapas figura como Despoblado de Sitramina. De igual modo, junto al vecino Granucillo existió durante siglos un anejo (hoy despoblado) llamado Granucillino, como también Matillina a escasa distancia de Matilla de Arzón.

Durante la Edad de Hierro (I milenio a.C.), Sitrama y los valles de Benavente pertenecían al territorio de los astures augustanos. La comarca se articulaba en comunidades independientes dispuestas en torno a castros fortificados, situados en un altozano sobre un curso fluvial, desde donde ejercían de refugio y punto central del espacio circundante. Este fue el caso de Brigaecio (Fuentes de Ropel), Las Labradas (Arrabalde) y el Castro de Camarzana de Tera. Es probable que el alto del Castro, al oeste de Sitrama, también albergara un pequeño poblado durante esa época, pero aún no ha sido excavado.

En Sitramina nació Sitrama.

— Dicho popular de Sitrama

EDAD ANTIGUA

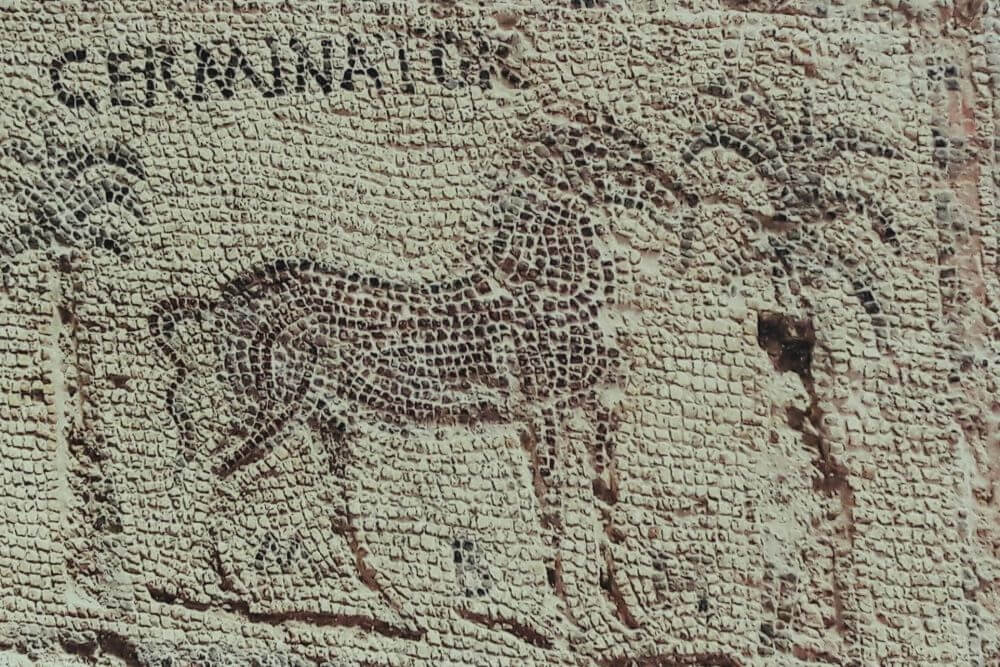

Con la conquista romana, Sitrama y los valles del Benavente se integraron en la provincia Tarraconense hasta finales del siglo III, cuando pasaron a formar parte del Convento Asturicense dentro de la provincia de Gallaecia. Los romanos aprovecharon los antiguos castros para fundar campamentos y villas a sus pies, que se convirtieron en centros de poder desde donde controlar el resto de comunidades. Es el caso de Petavonium (Rosinos de Vidriales), en la vía romana XVII entre Asturica (Astorga) y Bracara (Braga) a través del valle de Vidriales, que nació como un campamento romano que ocupara la Legión X Gemina. En Camarzana surgió una villa cuya influencia se notó en todo el valle medio del Tera, incluida también Sitrama.

En el año 409, las tribus germánicas de suevos, vándalos y alanos invaden la Península Ibérica y se reparten el territorio entre ellas. La antigua Gallaecia pasó a formar parte del Reino Suevo, cuya expansión inicial acabó frenada por los visigodos en la batalla del río Órbigo en 456, cerca de Astorga. La comarca de Benavente quedó integrada en una tierra fronteriza llamada Sabaria, que comprendía grosso modo el noreste de Portugal y la actual provincia de Zamora. Un siglo después, en el 585, el rey visigodo Leovigildo conquista Sabaria y todo el territorio suevo, que es anexionado al reino visigodo.

Los romanos aprovecharon los antiguos castros para fundar campamentos y villas a sus pies, desde donde controlaron el resto de comunidades.

— Villa romana de Camarzana de Tera

EDAD MEDIA

Con la invasión musulmana de la Península Ibérica y la caída del reino visigodo, la comarca de Benavente fue ocupada sin resistencia hacia el año 714. Durante los veinte años siguientes, la comarca estuvo bajo el dominio islámico, y probablemente fue también colonizada por grupos escasos de beréberes procedentes del norte de Africa. Cuando estos se sublevaron en el 740 contra los dominadores árabes, Alfonso I de Asturias aprovechó para lanzar incursiones que devastaron la región, aunque no llegó a anexionarla. Sitrama quedó incluida en el Desierto del Duero, un enorme territorio entre las cordilleras Central y Cantábrica que ejercía de tierra de nadie entre el reino de Asturias y el Emirato de Córdoba, y sufría periódicos ataques por ambos bandos. Sin embargo, la región no estaba tan despoblada como se creía antaño, sino que seguía habitada por indígenas hispanorromanos y restos de los visigodos.

En el 878, los musulmanes fueron derrotados en la batalla de la Polvoraria o Polvorosa, en las cercanías de Benavente. De este modo, Alfonso III de Asturias conquistó por fin el amplio territorio hasta el Duero y comenzó su repoblación con gentes que emigraban de otras partes del reino (Galicia, Asturias, el Bierzo) así como de Al-Andalus. Estos últimos eran los mozárabes: los antiguos habitantes de la Península Ibérica que vivían bajo el dominio musulmán, y que habían adoptado la cultura de sus conquistadores (lengua, costumbres, comida o vestimenta) salvo la religión, que seguía siendo cristiana. Puesto que en aquel tiempo la sociedad islámica era mucho más avanzada y próspera que la cristiana, los mozárabes se convirtieron en un elemento muy influyente en la repoblación. Su huella no sólo es visible en varios topónimos de la comarca de Benavente (Alcubilla de Nogales, Mózar, San Pedro de Ceque, Tardemézar, Villageriz, Villanázar, Villaveza, Zamudia, arroyo Almucera), sino también en la onomástica. Los documentos que se conservan de los siglos IX al XI están plagados de nombres indudablemente árabes: por ejemplo, Gundisalvo ibn Muza, fundador de Castrogonzalo; el conde Nuño Sarracínez, importante personaje de la comarca; y unos hombres llamados Marván, Abzulama, Zuarez, Abdelón y Allup, que efectuaron las primeras donaciones conocidas al monasterio de Santa Marta de Tera.

En el 910, el reino de Asturias se convierte en el Reino de León al trasladar su capital a esa ciudad. Sitrama quedará integrada en esa entidad durante casi mil años, hasta la creación de las modernas provincias en 1833.

En la comarca de Benavente, los monasterios adquirieron una gran importancia como núcleos de articulación territorial y de repoblación. En el río Tera, el principal fue el de Santa Marta, a 6 kilómetros de Sitrama. Fundado en honor a la patrona de Astorga, se hallaba en el Camino Sanabrés a Santiago de Compostela, con lo que atrajo a numerosos peregrinos. Se convirtió en un lugar próspero e influyente, gracias a las sucesivas donaciones de villas y heredades que efectuaban los grandes propietarios de la región. Los monarcas favorecieron la explotación de esas tierras con exenciones fiscales, así que fueron surgiendo pequeñas aldeas en las cercanías de los monasterios o en sus posesiones. En torno al año 1000 el valle del Tera entre Olleros y Micereces se configura como Condado de Riba de Tera, cuya sede debió de estar en la villa de Camarzana.

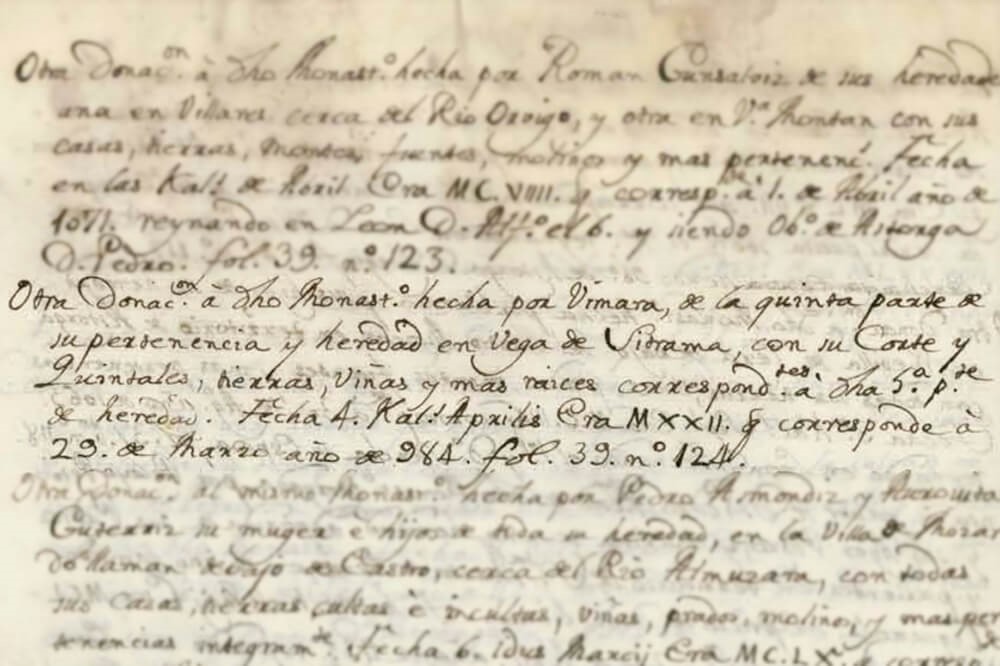

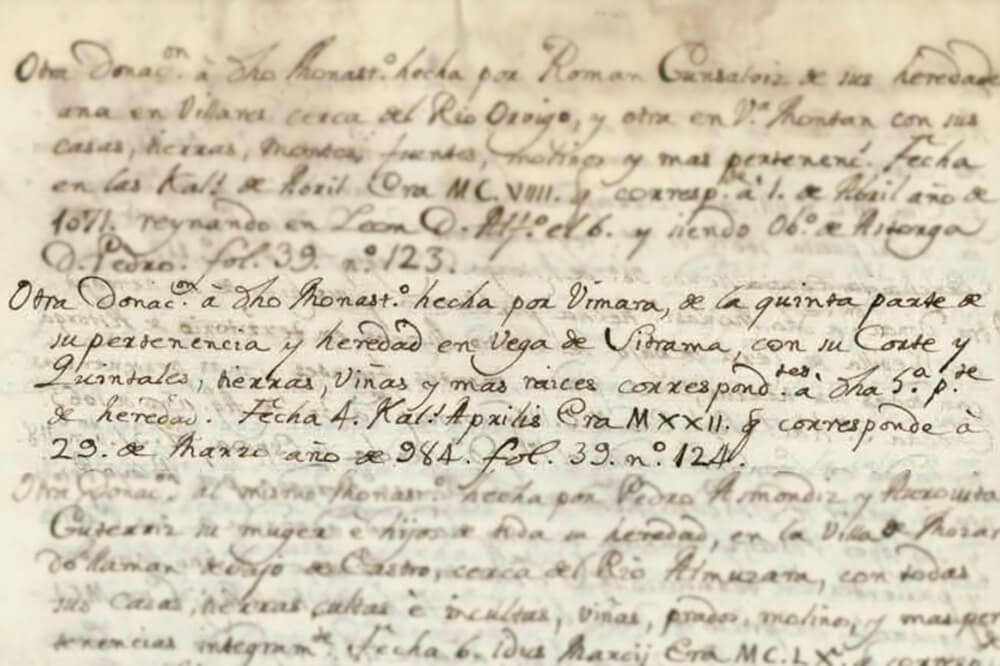

De este modo, la fundación de Sitrama puede datarse en la primera mitad del siglo X. La primera vez que se menciona al pueblo es en un documento del archivo de la Catedral de Astorga fechado el 29 de marzo de 984. Un señor llamado Vimara dona al monasterio de Santa Marta de Tera muchas de sus propiedades en Vega de Sitrama. El original en latín se ha perdido y sólo nos queda una copia traducida muchos siglos después, así que no sabemos cómo se llamaba Sitrama en aquella época:

Otra donación a dicho Monasterio (Santa Marta de Tera) hecha por Vimara, de la quinta parte de su pertenencia y heredad en Vega de Sitrama, con su corte y quintales, tierras, viñas y más raíces correspondientes a dicha quinta parte de heredad.

— Primera mención de Sitrama: Donación de 29 de marzo de 984

La siguiente mención es el 25 de octubre de 1063. Una señora llamada Mumadonna, de una importante familia con propiedades por toda la comarca, dona también al monasterio de Santa Marta la sesima de Sitrama con todas sus viñas, tierras, montes y fuentes. Una vez más, sólo se conserva la copia traducida del manuscrito original. La sésima, luego llamada sesma o sexma, era una división administrativa correspondiente a la sexta parte de un territorio, y que comprendía varios pueblos asociados para la administración de bienes comunes.

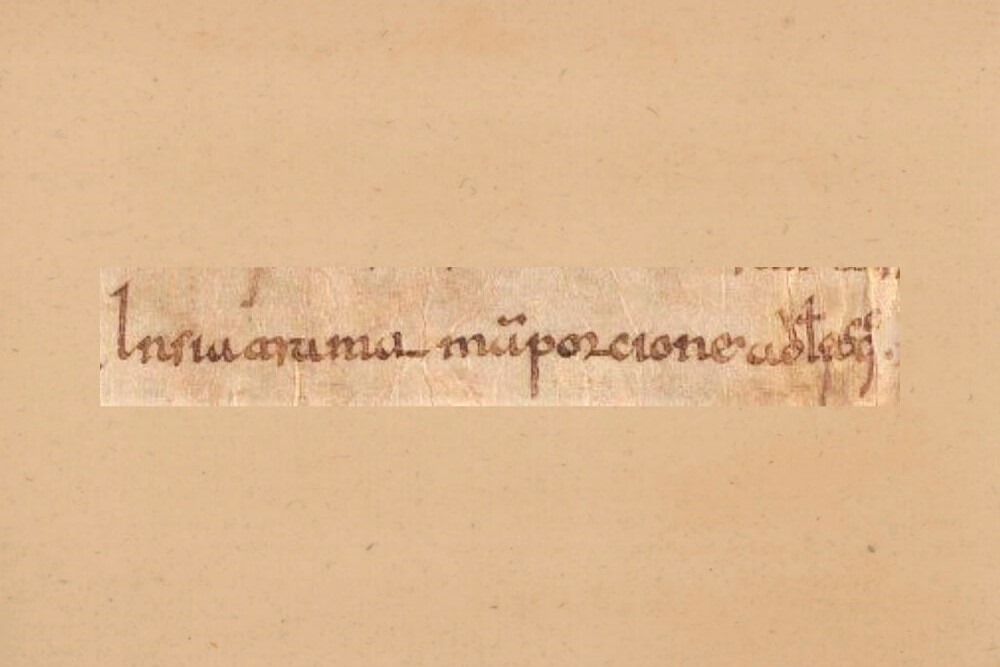

En 1096 aparece el primer documento original en el que se nombra al pueblo, esta vez bajo la forma Siatrama. Un tal Pelayo Xemeniz hace donación al Monasterio de San Benito de Sahagún de una serie de propiedades en diversos pueblos, entre los cuales figura, con las abreviaturas propias del latín jurídico medieval:

In Siatrama mã porcione adĨtegº - In Siatrama mea porcione ad integro[En Siatrama, mi parte por entero]

— Donación de Pelayo Xemeniz de 1096

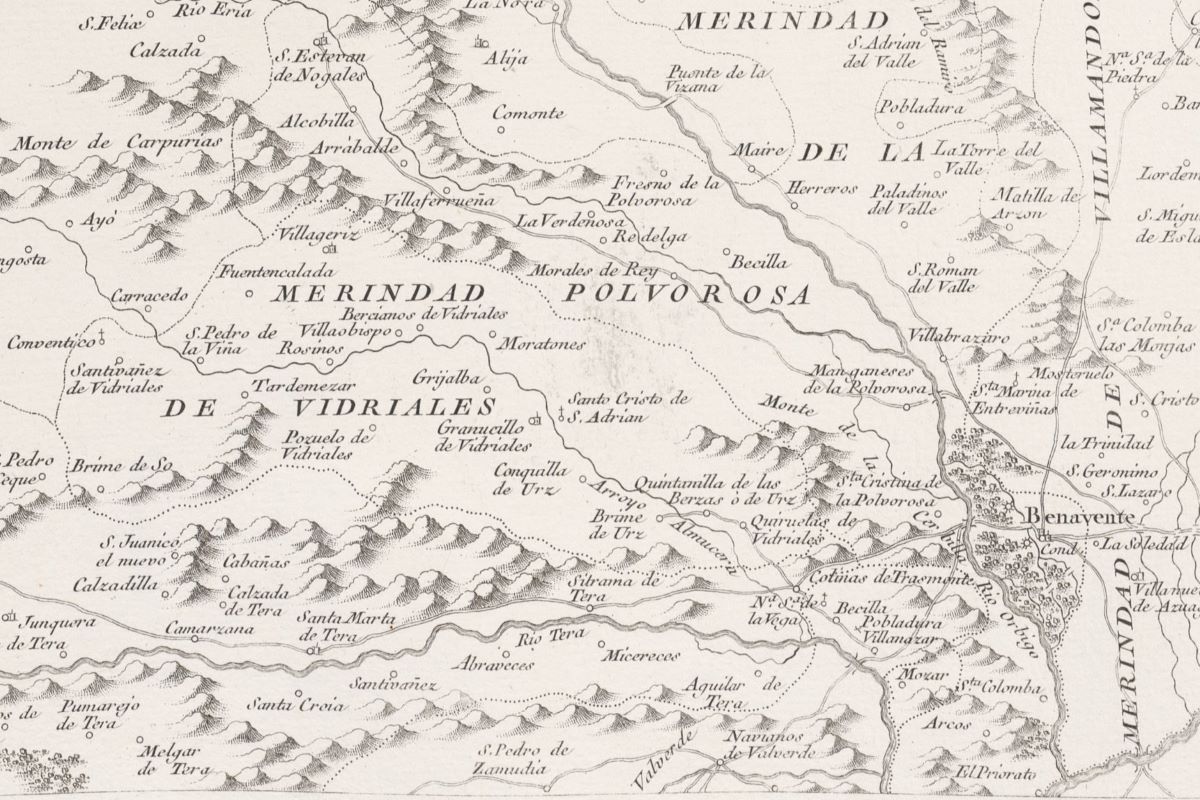

En paralelo, la villa de Benavente se va convirtiendo en un poderoso centro económico y administrativo. El punto culminante se produce en 1181. Ese año, el rey Fernando II de León decreta que casi todo el territorio de la actual comarca de los Valles pase a formar parte del alfoz de Benavente, que queda configurado en seis merindades: Merindad de Vidriales, Merindad de Valverde, Merindad de la Polvorosa, Merindad de Allende el Río, Merindad de Vega de Villamandos y Merindad de Riba de Tera, que más tarde se subdividió para añadir la Merindad de Tera de Arriba o de la Carballeda. El propósito de crear un territorio tan grande parece ser que fue militar, pues de este modo Benavente se convertiría en una poderosa base desde la que frenar el expansionismo de Portugal por el oeste (que dominaba gran parte de Aliste) y de Castilla por el este (que disputaba a León la Tierra de Campos).

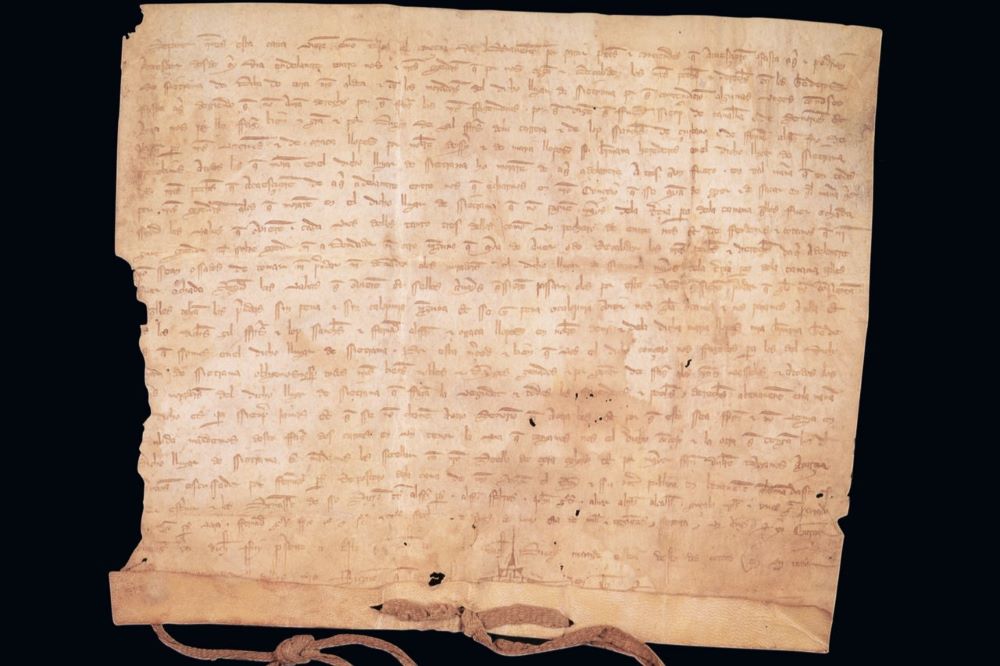

De este modo, tanto Sitrama como el resto de las aldeas pierden su autonomía y van a ser administradas directamente por el concejo municipal de esa ciudad. En esas circunstancias hay que enmarcar un documento original que nos ha llegado sobre cómo se llamaba Sitrama en la Edad Media: una carta del Concejo de Benavente, fechada en 1333, relativa a los moradores de «Sietrama de Riba de Tera», donde se aclaran los privilegios y obligaciones entre ambos:

Sepant quantos esta carta vieren conmo nos, el conçeio de Benavente, por partir pleitos e contiendas que acaesçieren fasta aqui e podrian acaesçer desde oy dia entre nos e nuestros cogedores que por nos cogan e recabden los nuestros pechos e derechos, con los herederos de Sietrama de Riba de Tera, nuestra aldea, e con los moradores del dicho lugar de Sietrama, por que contendieron algunas vezes con nosco fasta aqui, deziendo que non auian derecho por que fazer las nuestras fazenderas, por que dizen que fueron sienpre de caualleria e sennorios e agora nos por le fazer bien e graçia e por ruego de Gil Ferrandez de la Carrera e Lop Sanchez de Çurbano e de Fernand Alfonso, fio de Alfonso Perez, nuestros vecinos, e de Orraca Lopez por nombre de sy e de Maria Lopez, su hermana, herederos en el dicho lugar de Sietrama, reçebimos a todos los que moran en el dicho lugar de Sietrama ho moraren de aqui adelantre, a tres a vn fuero, en tal manera que todos los nuestros pechos que acaesçieren de aqui adelantre entre nos que echarmos en nuestro conçeio que se ayan de coger e sacar en qual manera quier por nuestros cogedores, que los que moraren en el dicho lugar de Sietrama, que non paguen mays de la terçia parte de la canama que les fuer echada segund las valias que ovieren cada vno dellos, tanto tres dellos conmo vn pechero de entre nos.

— Acuerdo del Concejo de Benavente con los moradores de Sietrama de Riba de Tera. 1333

En 1385 la Corona de Castilla invadió Portugal pero fue derrotada decisivamente en Aljubarrota. En represalia, un ejército combinado anglo-portugués ocupó Galicia al mando del duque de Lancaster. En marzo de 1387 descendieron por la ruta del Tera para conquistar Benavente. El rey Juan I respondió quemando los campos de Sitrama y las aldeas vecinas y obligando a sus habitantes a refugiarse en Benavente, junto con todos sus ganados, carros, enseres y víveres. El cerco duró dos meses y, aunque causó una gran miseria en la comarca, acabó por fracasar y los invasores tuvieron que replegarse. En agradecimiento, el rey concedió la exención de impuestos a todos los que sufrieron el asedio.

En 1398 se crea el Condado de Benavente, a través de la donación que hace el rey Enrique III al noble portugués don Juan Alfonso Pimentel. De esta forma, Sitrama queda integrada dentro de los dominios del señorío. En el inventario de 1446 figuran como propiedad del Conde tanto la propia villa de Sitrama (con ese nombre, alternado con Sytrama) como el piélago de la presa en el río Tera.

Sitrama pasa a depender del alfoz de Benavente, que queda configurado en seis Merindades: Vidriales, Valverde, La Polvorosa, Allende el Río, Vega de Villamandos y Riba de Tera.

— Merindades de Benavente 1181-1833

EDAD MODERNA

Durante la Edad Moderna, Sitrama perteneció a la Merindad de Riba de Tera, en la receptoría de Benavente, integrada en la provincia de las Tierras del Conde de Benavente, que era a su vez una entidad autónoma dentro de la provincia de Valladolid.

En el Censo de Pecheros de Carlos I de 1528, Sitrama (escrito Sytrama) figura con 30 vecinos pecheros (padres de familia obligados a pagar impuestos), lo que suponía unos 120 habitantes. En el Censo de los Millones de 1591, el número de vecinos pecheros ha aumentado hasta 34, unos 140 habitantes, con lo que era una de las aldeas más pobladas del valle del Tera.

A partir de ese momento, la crisis general de España durante el siglo XVII se hará sentir también en el pueblo. Según el Censo de la Sal, en 1631 la población bajó drásticamente en Sitrama, que quedó reducida a una diminuta aldea de 26 habitantes.

Durante la Guerra de Sucesión Española, Portugal trató de apoderarse de territorios en Galicia, Zamora y Extremadura. Tras conquistar Puebla de Sanabria y Alcañices, durante 1711 las tropas portuguesas avanzaron por la Vereda Real del Tera hacia Benavente, ocupando y saqueando numerosos pueblos y sembrados. Para frenarlos, Benavente se llenó de tropas a las que había que mantener y alojar, mientras que se reclutó a muchos jóvenes en las aldeas no ocupadas. Todo esto supuso durante varios años un enorme esfuerzo económico y demográfico para la Tierra de Benavente. 68 pueblos de su jurisdicción permanecieron en manos portuguesas hasta el Tratado de Utrecht de 1715. Las consecuencias de esos años de actividad bélica, en forma de pobreza, emigración y descenso de población, duraron hasta mediados del siglo XVIII.

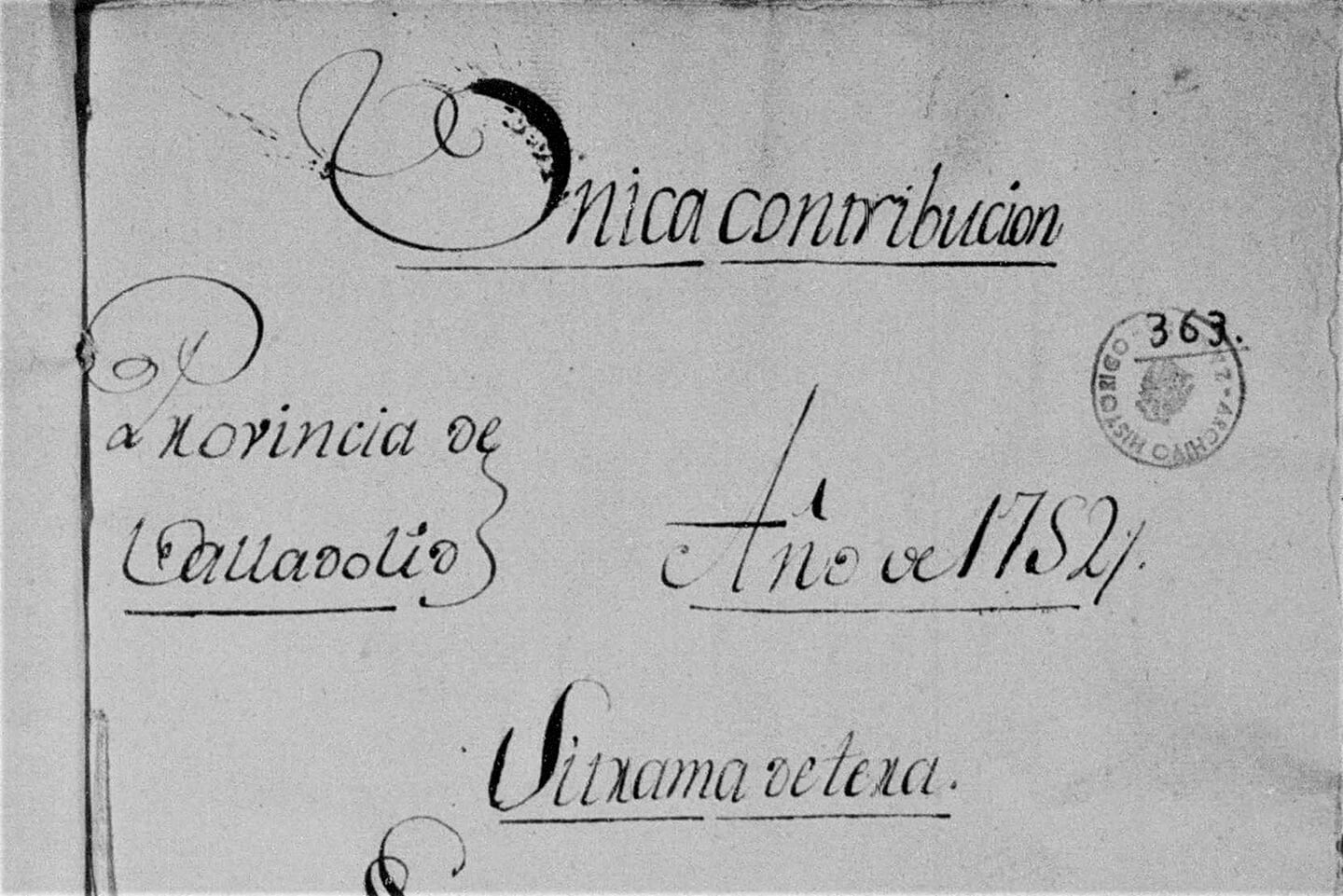

En el Catastro de Ensenada de 1752, la población se ha recuperado hasta los 21 vecinos, lo que supone unos 85 habitantes. Había viñedos, tierras de regadío para lino, y de sembrado de secano para trigo, cebada y centeno, y algunos años se recogían garbanzos y nabos. Apenas había árboles frutales, salvo en cuatro huertecillos que producían peras, manzanas, ciruelas, guindas y melocotones. El pueblo debía pagar cada año 353 reales de vellón, en concepto de salarios de alcaldes y procuradores, mantenimiento de las veredas, limosnas por la liberación de cautivos, e incluso limosnas al, hospital de locos de Valladolid. Aparte de eso, había que pagar impuestos, como los pechos y las alcabalas. Y por añadidura, los labradores no cultivaban la tierra en propiedad, sino que debían pagar arrendamiento al obispo de Astorga, el párroco del pueblo, la iglesia parroquial, la cofradía de la ermita, diversas capellanías, varios conventos de Benavente y Zamora, y por supuesto el conde de Benavente, que era además dueño del río Tera y cobraba derechos de riego y de pesca. Todos los vecinos eran labradores, salvo dos clérigos, un tabernero y un herrero; no había molineros, jornaleros ni pastores. Hay también que resaltar que, según el Catastro, en 1752 ya existían los mismos microtopónimos de hoy: Sitramina, los Linares, el Castro, la Vega, Valdeliebres, Valdelatorre, las Mangas, los Lomos, los Arenales, los Barriales, el Pericón, el Cepo, las Tamaricas, los Arrotos, el valle de Santa Olaya, etc., e incluso la calle Real, la de la Iglesia y la Callejina.

Consta que en 1752 Sitrama cuenta con un alcalde pedáneo. Hay que tener en cuenta que esa denominación no corresponde a la actual, sino que se refiere a un cargo antiguo, también llamado Alcalde Ordinario de las Aldeas: era un oficial de la Administración de Justicia que ejercía su jurisdicción en las aldeas, dependientes de villas y ciudades.

A medida que avanza el siglo XVIII la población va en aumento: en el Censo del Conde de Aranda de 1768, Sitrama cuenta con 114 habitantes, mientras que en el Censo de Floridablanca de 1787 ha subido hasta los 143 habitantes.

El número de vecinos de este lugar de Sitrama de Tera se compone de veinte y uno, inclusos dos clérigos.

— Catastro de Ensenada de 1752

SIGLO XIX

Durante la Guerra de Independencia, el valle del Tera fue objeto de continuas escaramuzas entre los soldados franceses, acantonados en Benavente, y las tropas españolas apoyadas por los guerrilleros, que controlaban Galicia y la Puebla de Sanabria. Hubo numerosos encuentros armados en las cercanías de Sitrama, como el que tuvo lugar en Santa Marta el 23 de octubre de 1810.

Superado el conflicto bélico, la población empieza a recuperarse. En 1827 Sitrama tenía 36 vecinos y 138 habitantes. Tenía un pósito y una casa de postas con cuatro caballos. Está situada a orillas del río Tera, “que corre de oeste a este por una dilatada vega, fértil en trigo, lino y cáñamo, cuyos últimos artículos venden en rama a gallegos y portugueses. Se cultiva el trigo y se hace bastante cría de ganado lanar.”

Al reestructurarse las provincias y crearse las actuales en 1833, Sitrama de Tera pasó a formar parte de la provincia de Zamora, dentro de la Región Leonesa, quedando integrada en 1834 en el partido judicial de Benavente.

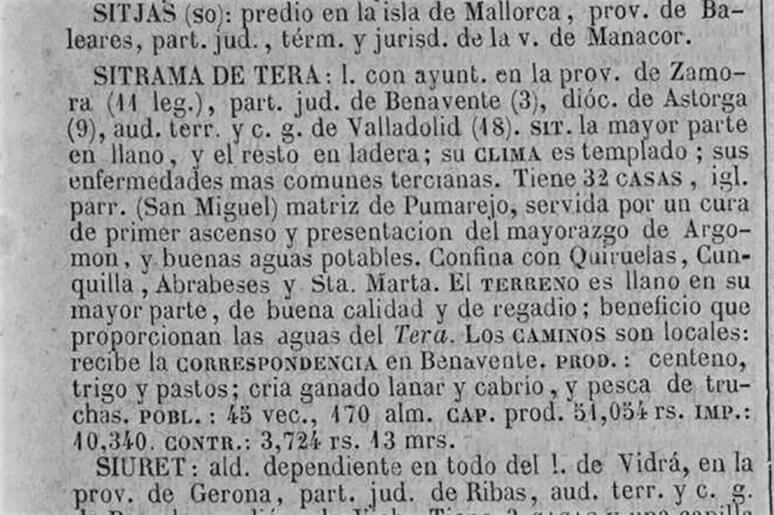

De acuerdo con el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz, en 1849 Sitrama de Tera ya contaba con ayuntamiento propio. Tenía 32 casas, con una población de 43 vecinos (padres de familia) y un total de 170 habitantes. El terreno era de buena calidad y de regadío, proporcionado por las aguas del río Tera. Producía centeno, trigo y pastos. Criaba ganado lanar y cabrío, así como pesca de truchas.

Lugar con ayuntamiento en la provincia de Zamora.

— Diccionario de Madoz de 1849

SIGLO XX

Los primeros años del siglo XX fueron de profunda crisis económica y social en toda España, incluida la comarca de Benavente. Una serie de sequías y lluvias persistentes arruinan las cosechas, con lo que miles de jornaleros se quedan sin medios para sobrevivir al crudo invierno. Las calles se llenan de gente en la extrema miseria que exige pan y trabajo. Reclaman que se repartan los montes y praderas comunales, a fin de sembrar productos para consumo propio. Ante la negativa de los labradores y ganaderos, que usan esas tierras para leña y pastos, muchos vecinos las ocupan y roturan por su cuenta en una oleada que se extiende por toda la provincia. Los alcaldes responden con multas, denuncias y enviando a la Guardia Civil, lo que desemboca en tensión y violencia. Varios desastres naturales, como las mencionadas riadas de 1909, agravan la situación y empujan a familias enteras a emigrar. Cientos de personas se congregan cada semana en Benavente para subir a los trenes que los llevan a los puertos de Vigo y Coruña, donde embarcan para Argentina y otros países de América.

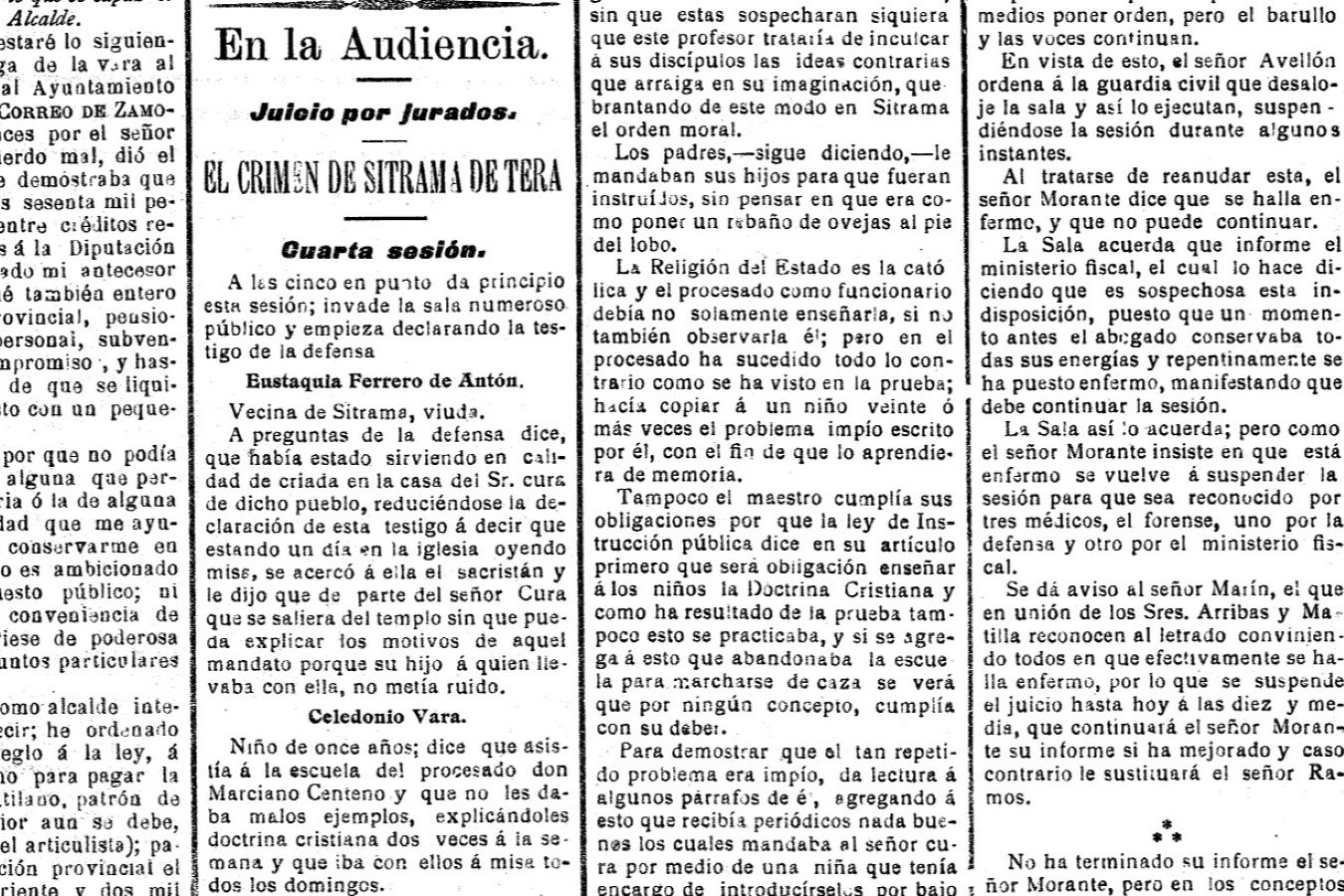

En medio de ese enfrentamiento social, tuvo lugar la que se podría llamar la Crónica Negra de Sitrama, puesto que el pueblo ocupó con frecuencia las páginas de sucesos y tribunales. El caso más notorio tuvo lugar en 1907, cuando el maestro de escuela, tras varios meses de mutua hostilidad, asesinó al juez de paz y dejó gravemente herido al párroco del pueblo. Aparte del morbo, el público lo vio como una guerra por la instrucción pública, dividida entre el laicismo republicano y las fuerzas monárquicas y clericales. Por todo ello, tanto el crimen como el posterior juicio recibieron una gran repercusión por parte de la prensa, que dedicó amplios titulares a «El Crimen de Sitrama de Tera».

Veinte años después, en 1928, el «Crimen de los alcaldes» devolvió a Sitrama a la primera página de los periódicos. A las rencillas personales se le unieron las tensiones políticas, fruto de la explosiva situación de enfrentamiento durante los últimos años de la Dictadura de Primo de Rivera. Una discusión trivial por la correspondencia derivó en una trifulca sangrienta en el ayuntamiento, con el resultado de que el alcalde recién destituido peleó con el alcalde recién elegido, y acabó matando a su predecesor.

Sitrama, como el resto de los pueblos de la comarca de Benavente y los Valles, tuvo hasta mediados del siglo XX una población casi exclusivamente campesina, dedicada a una agricultura intensiva en explotaciones familiares autárquicas. La mayoría de los vecinos eran propietarios de sus tierras, pero el reducido tamaño de estas y su dispersión apenas permitían superar el umbral de la subsistencia. La expansión de la superficie de regadío aumentó tanto la producción como la rentabilidad, pero también provocó un incremento extremo de las larguísimas jornadas de labor en el campo, que ahora duraban todo el año. Y como dedicaban todo el producto al consumo familiar, el resultado era que trabajaban hasta el agotamiento sin elevar su bajo nivel de vida. Esta vida de enormes sacrificios y nada que hacer ni comprar en el escaso tiempo libre, en el corto horizonte de un pueblo pequeño y mal comunicado sin apenas servicios públicos, donde había luz en las casas pero no traída de agua ni alcantarillado, había sido antaño muy valorada como ejemplo de «austeridad». Sin embargo, ya no satisfacía a las nuevas generaciones: las noticias que oían en la radio, y los testimonios de los primeros emigrantes, les hacía ansiar otra forma de vida en las ciudades, donde el trabajo les brindase el acceso a electrodomésticos, diversiones y mejor educación para sus hijos.

El malestar encontró su válvula de escape con el Plan de Estabilización de 1959: se concedió la primacía al desarrollo de la industria y de los servicios, relegando a la agricultura, y se fomentó la concentración espacial de las actividades económicas en unos pocos sitios escogidos, con el consiguiente abandono de las áreas periféricas. Todo ello necesitaba una inmensa cantidad de mano de obra, lo que provocó en Sitrama la emigración, el éxodo rural y el despoblamiento acelerado.

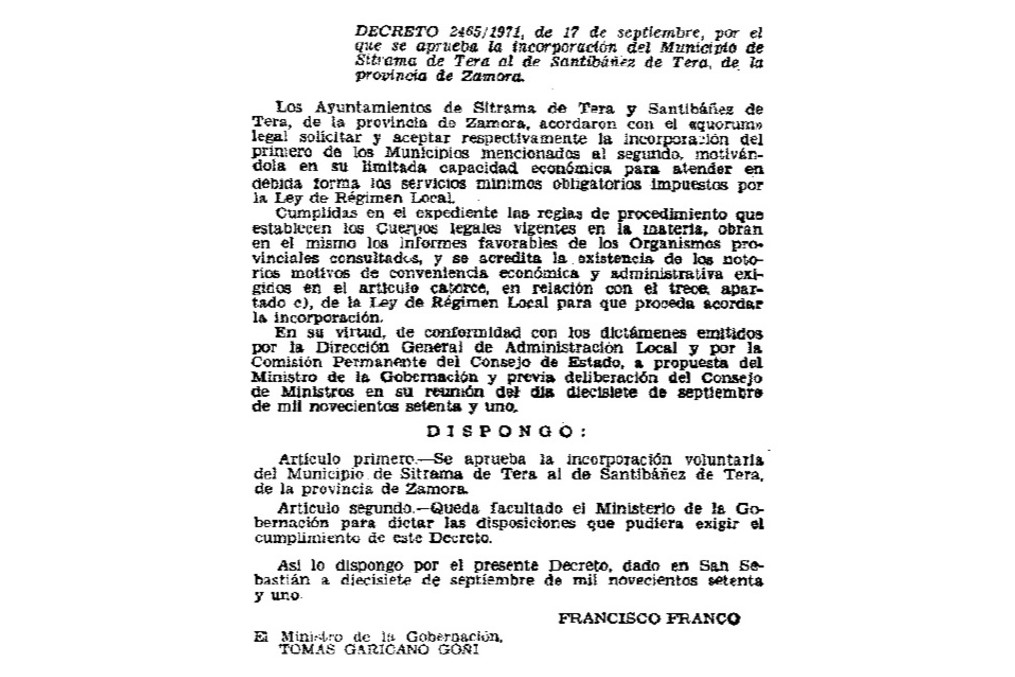

Las consecuencias de todo ello se sintieron el 13 de octubre de 1971, el día más importante de la época reciente del pueblo. En esa fecha se aprobó la disolución del municipio de Sitrama de Tera y su «incorporación voluntaria» al de Santibáñez de Tera, con lo que se puso fin a una historia de de más de 130 años como ayuntamiento propio. En 1987 Sitrama fue constituida como Entidad Local Menor de dicho municipio.

Los Ayuntamientos de Sitrama de Tera y Santibáñez de Tera, de la provincia de Zamora, acordaron con el “quorum” legal solicitar y aceptar respectivamente la incorporación del primero de los Municipios mencionados al segundo, motivándola en su limitada capacidad económica para atender en debida forma los servicios mínimos obligatorios impuestos por la Ley de Régimen Local.

— BOE núm. 245, de 13 de octubre de 1971

Referencias

- Villalobos García, R.; Santa Cruz del Barrio, A.; Pérez Legido, D. (2015). «Intervención arqueológica en el término municipal de Quiruelas de Vidriales (Zamora) 2014. Excavación del asentamiento calcolítico de las peñas y prospección de varios yacimientos prehistóricos». Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo»

- Martín Benito, J. I. (1996). «El yacimiento calcolítico de las Peñas en Quiruelas de Vidriales, Zamora». Revista Brigecio, núm. 6, págs. 11-30

- García Caballero, A. (1992). «Los despoblados en el Condado de Benavente. Siglos XVI-XVII-XVIII». Revista Brigecio, núm. 2, págs. 55-80

- Martín Viso, I. (2003). «Las estructuras territoriales en el nordeste de Zamora entre la Antigüedad y la Edad Media: Vidriales y Riba de Tera». Revista Brigecio, núm. 13, págs. 45-76

- Vicente González, J. L. (2008). «Bellum asturicum: una hipótesis ajustada a la historiografía romana y al marco arqueológico y geográfico de la comarca de «Los valles de Benavente» y su entorno». Revista Brigecio, núm. 18-19, págs. 13-77

- González Barrio, D. (2007). «Benavente, tierra de frontera entre suevos y visigodos en el siglo VI». Revista Brigecio, núm. 17, págs. 61-71

- González Rodríguez, R. (2007). «Poblamiento medieval y estructuras de poder en el norte de Zamora. Algunas reflexiones en torno a Camarzana de Tera». Revista Brigecio, núm. 17, págs. 75-115

- Riesco Chueca, P. (2008). «Nuevas conjeturas de toponimia zamorana». Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo»

- González Rodríguez, R. (2005). «La Mota de Castrogonzalo. Una fortificación terrera en el alfoz medieval de Benavente». Revista Brigecio, núm. 15, págs. 79-104

- Laguardia Alvarez, J. M. (1995). «La transición al feudalismo en el territorio astorgano en el siglo X». Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval. Núm. 8

- Indice de las escrituras de la Santa Iglesia de Astorga dentro y fuera de los tumbos (Tumbo negro).BNE. Siglo XVIII. pp. 13-16

- «En olor de santidad – Reliquias y monasterios en el norte de Zamora en la Edad Media»

- Quintana Prieto, A. (1991). Santa Marta de Tera. Zamora: Fundación Ramos de Castro para el estudio y promoción del hombre

- Panizo Delgado, A. (2010). «Santa Marta de Tera: signos lapidarios e inscripciones epigráficas en su iglesia». Revista Brigecio, núm. 20, págs. 161-187

- «Donación de Pelayo Xemeniz». Documentos del Monasterio de San Benito de Sahagún. Sección Clero Secular y Regular, Car. 889, nº 3. AHN.1096

- Hernández Vicente, S. (1984). «La villa de Benavente y su Tierra a fines del siglo XV y durante la primera mitad del siglo XVI». Studia Historica. Historia Moderna, núm. 2, pág. 7-20

- González Rodríguez, R. (1997). «Orígenes y formación de una villa de Repoblación. Benavente durante los reinos de Fernando II y Alfonso IX». Studia historica. Historia Medieval, 15: págs. 105-138.

- «El Alfoz del Concejo de Benavente en los siglos XII y XIII»

- Rodríguez López, M. C. (1996). «Un documento inédito del Archivo Histórico Municipal de Benavente (Zamora): AHMB Leg. 106-1». Revista Brigecio, núm. 6, págs. 179-186

- Aguado Seisdedos, V. (1993). «El sitio de Benavente por el duque de Lancaster y el rey João I de Portugal». Revista Brigecio, núm 3, págs. 129-154

- Salgado Fuentes, C. J. (2016). Universidad de Salamanca, ed. La evolución de la identidad regional en los territorios del antiguo Reino de León (Salamanca, Zamora, León). pp. 149-150

- de Bustamante, A. (1771). «Noticias de la ciudad de Valladolid y de los pueblos que comprende su provincia». Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo

- «Censo de la Corona de Castilla de 1591». INE: pág. 669

- «Censo de la Sal de 1631. Tomo I: Vecindario». INE: pág. 193

- Manzano Ledesma, F. (2005). «La Guerra de Sucesión en la provincia de Zamora y la paz hispano-lusa de Utrecht en 1715». «El equilibrio de los imperios: de Utrecht a Trafalgar». Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna

- «Catastro de Ensenada». Respuestas Generales, Libro 654. Archivo General de Simancas.1752

- «Censo del Conde de Aranda de 1768». INE: pág. 305

- «Censo de Floridablanca de 1787». INE: pág. 2916

- González Gallego, M. (2000). «Al paso de la revolución española por Sanabria, 1808-1811». Hojas del Furueto, núm. 2

- Miñano y Bedoya, S. Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal. VIII. 1827. p. 300.

- «Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 sobre la división civil de territorio español en la Península e islas adyacentes en 49 provincias». Gaceta de Madrid. 1833

- Subdivisión en partidos judiciales de la nueva división territorial de la Península e islas adyacentes / aprobada por S. M. en el real decreto de 21 de abril de 1834

- Madoz, P. (1849). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. XIV. p. 411

- Martín Benito, J. I. (1999). «Crisis obrera y conflictividad social en el nordeste zamorano (1898-1920)». Revista Brigecio, núm. 9, págs. 131-156

- «La Causa de Sitrama de Tera». Heraldo de Zamora. 18 de octubre de 1907

- «Juez asesinado». El Mundo (Madrid). 23 de octubre de 1907

- «Vista de una causa contra el alcalde que mató a un concejal». La Opinión (Madrid). 14 de febrero de 1929

- Pérez Díaz, V. y Pina González, A. (1968). «Problemas de transformación en una comarca rural: Estudio del Valle del Tera». «Revista de Estudios Agrosociales» (núm. 63)

- López Fernández, B. (1983) .«La despoblación leonesa contemporánea». Tierras de León (núm. 50)

- BOE. Decreto 2465/1971, de 17 de septiembre, por el que se aprueba la incorporación del municipio de Sitrama de Tera al de Santibáñez de Tera, de la provincia de Zamora

Me ha gustado mucho. ¡Sigue así!