SITRAMA EN LOS MAPAS

Sitrama de Tera es una pequeña aldea sin monumentos ni atractivos espectaculares, en la que no ocurrieron sucesos históricos trascendentales, que no fue cuna de personajes ilustres, y que ni siquiera está situada en una posición estratégica o en un cruce importante de caminos.

Y sin embargo, aparece como una población destacada en multitud de mapas y guías de viaje de los siglos XVIII y XIX, tanto españoles como extranjeros.

Lo trataremos con más detalle en posteriores artículos. Por ahora voy a ofrecer un resumen para comprender rápidamente cómo ha ido apareciendo Sitrama en los mapas a lo largo del tiempo.

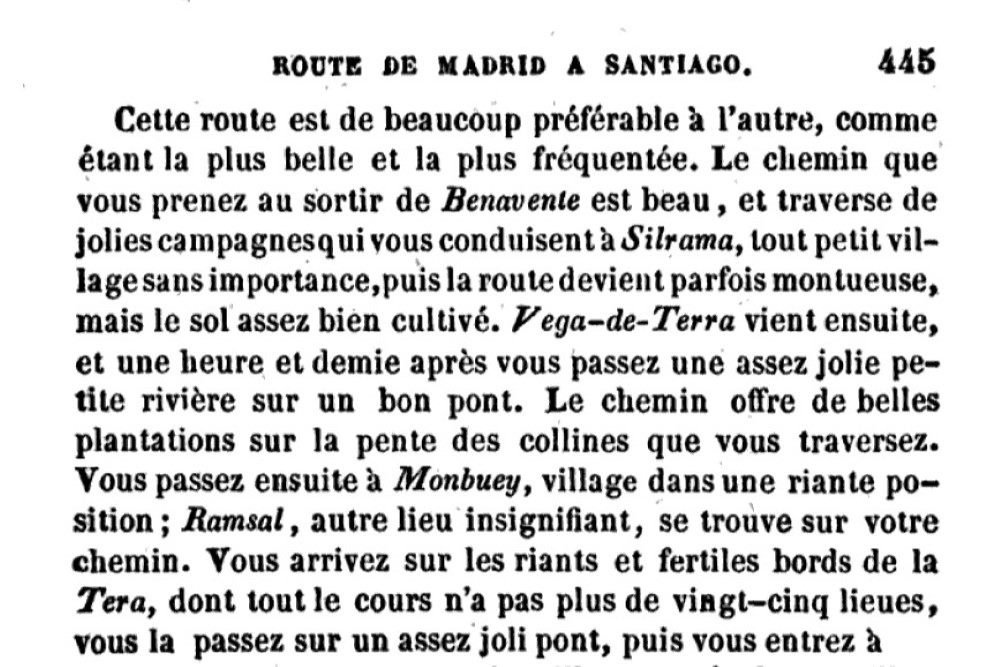

El camino que tomamos saliendo de Benavente es hermoso, y atraviesa un bonito paisaje que lleva a Sitrama, un pueblo muy pequeño y sin importancia.

— Guide en Espagne et en Portugal, 1842

PRIMEROS MAPAS SIN SITRAMA

En 1546 se publicó el Repertorio de todos los caminos de España, la primera guía de viaje de España. Consistía en un catálogo de los principales caminos del país, donde se indicaban las poblaciones que atravesaban y las distancias entre ellas. Gozó de gran prestigio y popularidad y se tradujo por toda Europa. Durante doscientos años sus datos fueron la base de los mapas que se publicaron sobre España.

Todos esos mapas se copiaban unos a otros, así que propagaron los errores y omisiones del original. Por ejemplo, ninguno de ellos muestra la Vereda Real desde Benavente a Sanabria y Galicia siguiendo el curso del río Tera (las actuales N-525 y la A-52), así que no aparece Sitrama ni el resto de sus vecinos. El propio río Tera unas veces no existe y otras desemboca en el Órbigo cerca de La Bañeza, y este en el Esla a la altura de Castroverde de Campos, al que situaban donde hoy se levanta Tábara.

En los primeros mapas no figuraba la ruta entre Benavente y Sanabria, ni tampoco Sitrama.

— A New and Exact Map of Spain & Portugal, 1711

PRIMERA MENCIÓN A SITRAMA EN LAS GUÍAS

La ruta del Tera aparece por primera vez en el Itinerario Español de 1758, una guía revisada de todos los caminos principales de España, que pretendía corregir los errores y ausencias del anterior. El autor quiso disponer de datos exactos así que preguntó a los hombres que recorrían continuamente esos caminos: los conductores de mulas y carruajes, que le dieron los nombres de las localidades y las distancias entre ellas.

Fueron los arrieros los que descubrieron Sitrama al mundo. Y por lo tanto, con el nombre y coordenadas que ellos imaginaban, que no tenían por qué ser las auténticas. Sitrama aparece por primera vez en las guías dentro de la ruta de Madrid a Tuy por el valle del Tera y Sanabria. El libro indica que se trataba de un camino de herradura, así que era estrecho y plagado de piedras y baches, por donde sólo podían transitar caballos y mulas pero no carros.

Lo más llamativo es que el pueblo figura con el nombre de Sistrama. No sabemos si fue un error de esos arrieros, del autor o de los vecinos del pueblo, pero tendría una larga vida en posteriores mapas y guías de viaje, tanto españoles como extranjeros.

Numerosos mapas y guías de viaje del siglo XIX extendieron el nombre de Sistrama por toda España y gran parte de Europa.

— Itinerario español de José Matías Escribano, 1758

PRIMERA APARICIÓN DE SITRAMA EN LOS MAPAS

El Itinerario Español fue la fuente de muchos mapas pero había que hacer una selección de la enorme lista de localidades. Y para ello fueron de gran ayuda los mencionados «arrieros, caleseros y carruajeros», que formaban el grueso de quienes recorrían los caminos de España. Estos repetían la misma ruta una y otra vez y conocían los mejores lugares donde detenerse a comer o dormir. La distancia habitual para efectuar una parada era de 3 leguas (17 kilómetros) y, como encajaba bien en los mapas para no saturarlos de nombres, se convirtió en el estándar de la cartografía.

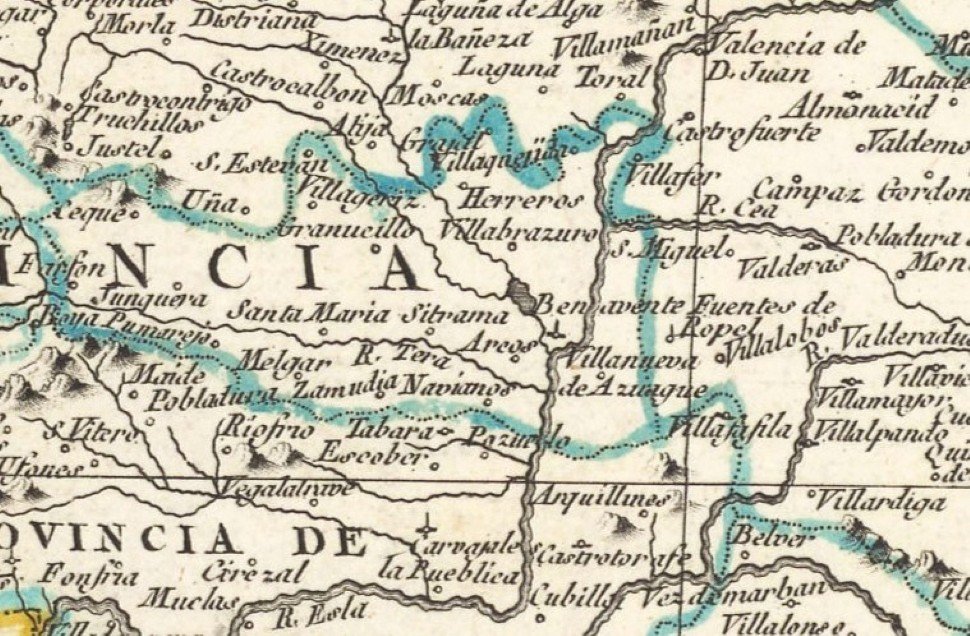

El problema era determinar qué poblaciones se hallaban a esa distancia de 3 leguas. El Itinerario Español lo especificaba con claridad, pero no todos los cartógrafos se fiaron de él. El más relevante de estos era Tomás López. Ya en 1779 había publicado el mapa de la provincia de Valladolid, que incluía Sitrama y las Tierras del Conde de Benavente. Ahí se pueden ver los cuantiosos errores provocados por sus métodos rudimentarios para medir el terreno, basados no en la comprobación directa sino en la estima «a ojo» de los arrieros, párrocos y vecinos.

En 1792 López trasplantó esas medidas erróneas al mapa general de España. Su importancia para nosotros radica en que aparece Sitrama por primera vez en un mapa de España, por la razón de que se hallaba a esa distancia idónea de 3 leguas de Benavente. Además, como explica el Catastro de Ensenada de 1752, Sitrama contaba también con una Taberna de vino, que al mismo tiempo sirve de Mesón, donde paraban los arrieros y demás viajeros.

Los errores se ven en las localidades que incluyó también, supuestamente a 3 leguas unas de otras: Sitrama, Santa Marta y Junquera en el valle del Tera; Navianos, San Pedro de Zamudia, Melgar y Pumarejo en el valle de Valverde; Granucillo, Villageriz, Uña de Quintana y San Pedro de Ceque en el valle de Vidriales. Y siendo Tomás López el geógrafo oficial del reino, los aciertos y errores de su mapa fueron copiados y reproducidos por toda Europa.

Sitrama aparece por primera vez en un mapa por la razón de que está a 3 leguas de Benavente.

— Mapa General de España de Tomás López, 1792

MAPAS EXACTOS DE SITRAMA

La invasión napoleónica de 1808 causó enormes destrozos en España pero supuso una mejora radical en la cartografía. La logística del ejército francés exigía mapas exactos para planificar el avance y los existentes eran muy imprecisos. La progresión de las tropas se calculaba según el número de etapas que separaban una gran ciudad de otra. Y, en teoría, en cada etapa la tropa debía recibir alojamiento y comida. Después de sesudos análisis científicos, los ingenieros franceses llegaron a la misma conclusión que los arrieros: las paradas debían establecerse cada 3 leguas.

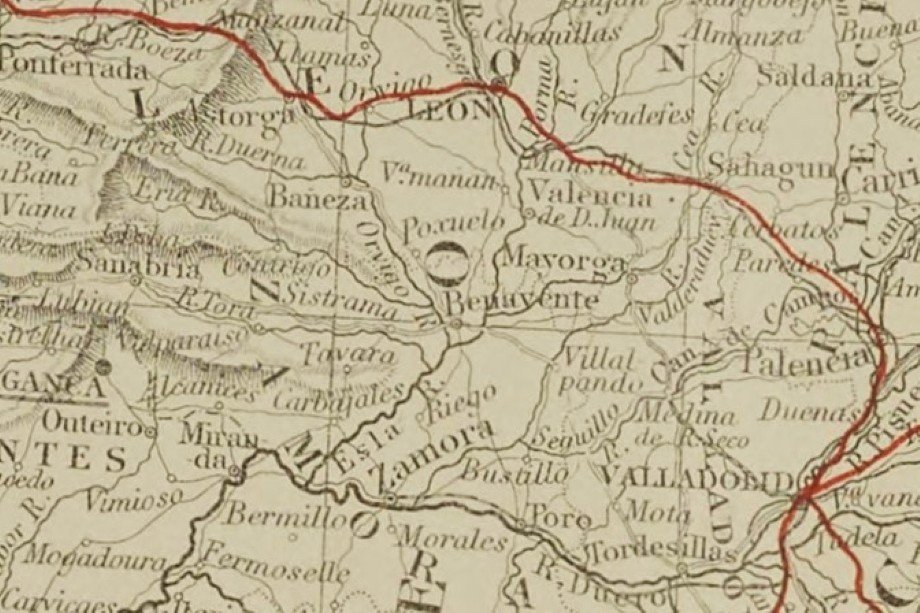

Tras un trabajo exhaustivo sobre el terreno, en 1810 los franceses elaboraron un mapa con las rutas y etapas de toda España, con indicación expresa de las distancias entre ellas. Las poblaciones elegidas seguían separadas por 3 leguas (a veces 2 ó 4), pero ahora figuraban casi en su localización exacta.

De este modo, las poblaciones que aparecen en la ruta del Tera son las situadas cada 3 leguas: Benavente, Sitrama, Vega de Tera, Mombuey, Remesal, Puebla de Sanabria… Nombres que se repetirán en todos los mapas franceses posteriores, y en muchos otros a partir de ellos.

Las únicas poblaciones que se muestran en la ruta del Tera son las situadas cada 3 leguas: Benavente, Sitrama, Vega, Mombuey, Remesal, Puebla de Sanabria....

— Nouvelle carte des routes de postes et itinéraires des royaumes d'Espagne et de Portugal, 1814

CUANDO SITRAMA DESTACABA EN LOS MAPAS

Tomás López, el cartógrafo que en 1792 incluyó a Sitrama por primera vez en un mapa de España, creó una nueva versión en 1795. La escala del mapa era menor, así que había menos espacio donde colocar los nombres de las localidades. Era necesario hacer una selección para despejar el mapa y no atiborrarlo de elementos que dificultaran la vista. Y el resultado fue eliminar todas las poblaciones entre Benavente y Mombuey salvo Sitrama, que destacaba en solitario en el valle del Tera. Podría haber escogido Santa Marta, que se halla en una posición más central, pero quizá se decantó por Sitrama porque era un nombre más corto y encajaba mejor en el espacio disponible.

Este mapa tuvo imitadores, sobre todo en Gran Bretaña. En 1803 se publicó Modern Geography, una descripción de todos los países del mundo. También incluía mapas, y el correspondiente a la Península Ibérica se basaba en el de Tomás López. La escala era mucho menor, para que cupiera en dos páginas del libro, así que se eliminaron muchos más elementos. No hay ni rastro de Mombuey ni Puebla de Sanabria, ahora sustituidas por Carvajal (Carbajales de la Encomienda). Y Sitrama destaca aún más con la única compañía de Benavente y La Bañeza.

En los mapas pequeños había poco espacio y se fueron eliminando poblaciones salvo Sitrama.

— Map of Spain & Portugal. Modern Geography, 1803

APOTEOSIS DE SITRAMA EN LOS MAPAS

El proceso iniciado en el epígrafe anterior fue en aumento en Gran Bretaña, hasta llegar al culmen de mostrar a Sitrama como una población sobresaliente.

En 1817 se publicó en Escocia el Ewing’s General Atlas, con mapas de todo el mundo. El correspondiente a España y Portugal era muy genérico y con amplios espacios vacíos. Sólo podían mostrarse las poblaciones más importantes y entre ellas figura Sitrama, al mismo nivel que Zamora, Valladolid o Salamanca.

Años después, en 1835, se publicó en Londres otra enciclopedia, el New universal English dictionary. El mapa de la Península Ibérica ocupaba una sola página así que la escala era todavía más pequeña. El espacio disponible era mínimo y había que suprimir más poblaciones. Benavente y Sitrama estaban muy cerca y sólo podía quedar una. Y la única que escogieron fue Sitrama, que aparece en solitario entre Zamora y Astorga, como una población eminente del Reino de León.

Sitrama aparece como una población importante, al mismo nivel que Zamora, Valladolid o Salamanca.

— Map of Spain and Portugal, 1817

SISTRAMA EN LOS MAPAS

Desde que el nombre Sistrama apareció en el Itinerario Español de 1758 pasaron cincuenta años sin que nadie le prestara atención. Había en circulación muchos otros mapas y guías donde figuraba el nombre correcto de Sitrama. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX Sistrama volvió a renacer y ocupó un notable lugar en muchas publicaciones.

Ya hubo una primera resurrección en 1809, en plena Guerra de Independencia, cuando los ingenieros franceses elaboraron un Itinerario Descriptivo de España con fines militares: en la ruta entre Benavente y Orense, la segunda localidad se denomina Sistrama de Tera.

Pero el gran impulsor de Sistrama fue la Guía general de correos, postas y caminos del Reino de España, publicada en 1830. El servicio estatal de Correos se había implantado un siglo antes, aunque sólo recientemente se había incorporado la ruta del Tera. Cada 3 leguas aproximadamente, el mismo número que hemos visto para los arrieros y los soldados, se establecía una casa de postas donde cambiar los caballos de los mensajeros. Así pues, en Sitrama había una posta de correos, pero en la guía el pueblo llevaba el nombre de Sistrama.

Las rutas y localidades seleccionadas por la Guía de Correos se convirtieron en un referente. Uno de los que se basó en ellos fue el famoso viajero Richard Ford. En 1845 publicó el Manual para viajeros por España y lectores en casa, que popularizó entre los ingleses los mitos románticos sobre España. Y el gran éxito del libro ayudó también a popularizar el nombre de Sistrama en el extranjero. Después de él, casi todos los geógrafos británicos del siglo XIX emplearán ese nombre en sus mapas y guías de viaje.

Tras dejar Benavente y volver a cruzar el Esla, a la altura de Sistrama el hermoso Tera fluye a la izquierda, y la ruta remonta su curso junto a su encantadora vega.

— Manual para viajeros por España de Richard Ford, 1845

ULTIMOS MAPAS DE SITRAMA

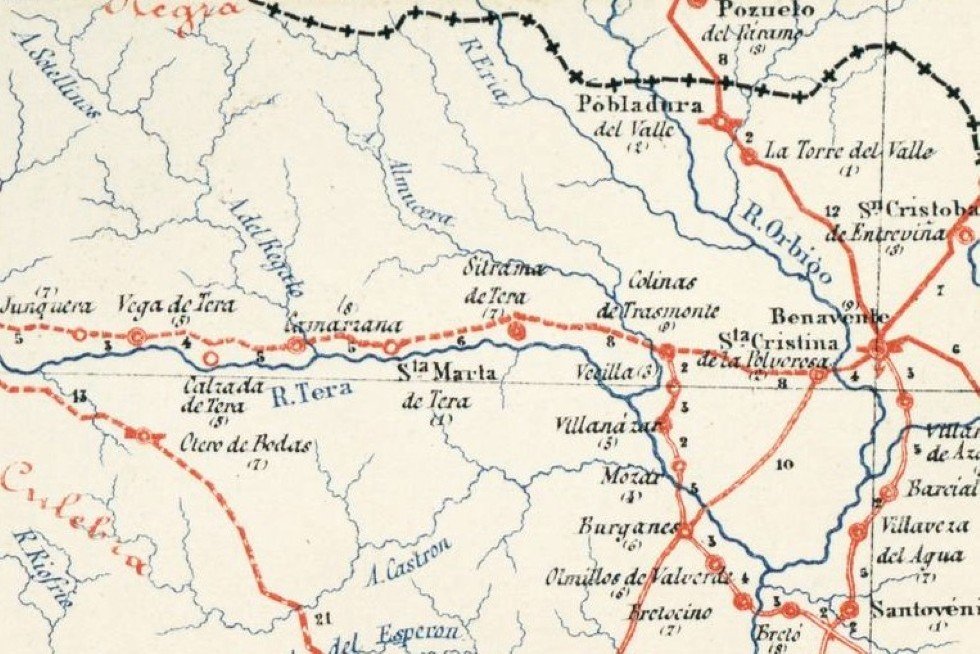

A medida que avanzaba el siglo XIX, Sitrama volvió a ser una pequeña aldea a ojos de la cartografía y desapareció de los mapas de España. Uno de los últimos es el Mapa itinerario militar de España de 1865, que sólo muestra las localidades situadas en las rutas del Ejército. En la que une Benavente y Mombuey podemos ver una vez más a Sitrama, acompañada de sus vecinas a lo largo del curso del río Tera.

Para finales de siglo sólo encontramos a Sitrama en los mapas e itinerarios de la provincia de Zamora. Y en alguno de ellos, curiosamente, siguió figurando bajo la forma Sistrama.

Sitrama: lugar de corta capacidad y limitados recursos para el alojamiento militar, en un valle cultivado y cortado por acequias de riego y cercados.

— Mapa itinerario militar de España, 1865

Referencias

- Cartografía Antigua de España – Universidad Autónoma de Madrid

- Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional de España

- Costa Oller, F. (2018): «Villuga comentado»

- Martín Benito, J. I. (2002). «Los caminos a Galicia desde Benavente hasta finales del siglo XVIII». Revista Brigecio, núm. 12: págs. 125-176.